不知不覺中,你的日常生活中又攝入了多少微粒塑膠/微塑膠?

目前的研究發現,我們在日常生活中可能不知不覺地就攝入了相當大量的微塑膠。這些微小的塑膠顆粒其實無處不在:不只是在你喝的水裡、吃的食物裡,還可能藏在空氣中,甚至是在你使用的一些護膚品裡。換句話說,這些微塑膠就像是懸浮在我們生活中的“隱形小夥伴”,每天我們透過呼吸、進食和飲水就會不小心把它們帶進體內。有人估計,每天從飲用水和食品中攝入的這些微塑膠顆粒,數量可能從數百顆到上千顆不等,而在某些情況下或是特定的環境下,這個數字可能還會更高。

這裡的問題其實不僅僅是數字上的多寡,而是這些極小的塑膠顆粒在我們身體中的長期累積效應。雖然聽起來數量龐大,但科學家們仍在努力弄清楚究竟這些微塑膠最終會對我們的身體有哪些潛在的危害。現有的一些初步研究提出,這些微小顆粒可能對我們的免疫系統、神經系統,甚至消化系統產生影響。也就是說,雖然目前還不算是萬劫不復,但持續長期的攝入和累積,還是讓醫學界和環保團體感到頗為擔憂,因為它們可能在未來引發一些我們尚未完全了解的健康問題,因為不同種類的微塑膠粒子,其組成的分子鏈、化學式、聚合方式等都不同,造成的健康危害也會有所不同。

換個角度說,我們每天在不知不覺中已經成了這些微塑膠的“忠實粉絲”。不論是在辦公室裡喝杯水,在餐廳裡享用美食,還是回家後透過呼吸清新的空氣,這些微粒都可能默默地進入我們的身體。大家可能會想:“那我該怎麼辦?”事實上,現在很多專家和研究機構都在努力尋找減少這些暴露的方法,比如改進水質過濾技術、推廣使用無塑膠或可降解的包裝材料,以及提倡更多環保和健康的生活方式。

微塑膠是甚麼? 微塑膠定義

微塑膠是通常是指直徑小於5毫米的塑膠碎片,甚至更小至肉眼不易查覺,這些微小顆粒主要來自塑膠製品在自然環境中因光照、風化、機械摩擦等各種不同的因素而分解、降解、刮除衍生出來的細小殘留物。由於它們的體積相對小,微塑膠自然而然能夠快速進入大自然中的食物鏈,並透過飲水、食物以及空氣吸入等不同途徑進入到人體,並累積在腸道、肺部、血液甚至殘留在其他器官中。

總之,雖然微塑膠看起來只是一連串冰冷的數字,但背後隱含的是一個龐大而複雜的環境與健康議題。了解這個問題可以促使我們採取更積極的預防措施和環保行動,從根本上減少這些微粒進入我們生活中的機會。

塑膠微粒的危害

微塑膠對環境和健康的影響,在科學界當中仍持續研究中,實驗室採用高解析度的分析方法(如Raman光譜分析)測量時,發現微塑膠的尺寸範圍從數微米到數百微米不等,且不同材料(如PET、PE、PP、PS、PVC)都有出現,一些最新的監測數據亦顯示,透過呼吸進入人體的微塑膠,尤其是直徑小於10微米的微粒,可能更容易穿透呼吸道屏障,直接進入肺組織,進一步引發局部的炎症反應和氧化壓力,目前已知的影響與危害說明如下:

塑膠微粒對環境的影響

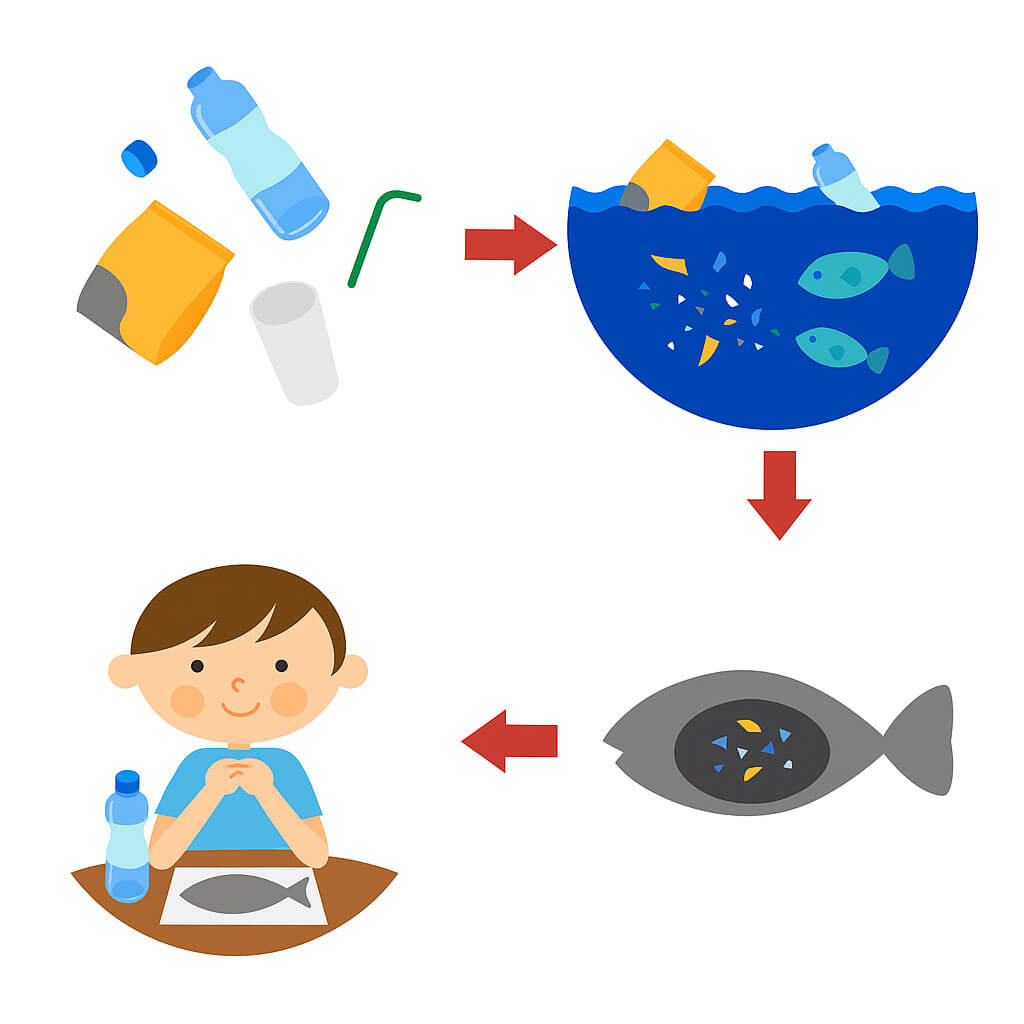

微塑膠在環境中具有持久性,可長時間保持其分子鏈型式,達至數十年或上百年都難以降解,對生態系統造成長期的影響。這些微小的塑膠顆粒可以進入水體、土壤和大氣,並通過食物鏈的循環傳遞,對大自然界中的野生動物和人類健康都構成相當的潛在威脅。

- 海洋污染:微塑膠已被發現在海洋生物體內,影響食物鏈,甚至可能導致生物死亡。

- 土壤與水源污染:微塑膠進入土壤後可能影響微生物生態,並透過地下水擴散。

- 空氣污染:微塑膠顆粒可能透過空氣傳播,影響生態系統。

塑膠微粒對人的影響

- 潛在毒性:研究顯示,微塑膠可能影響人體免疫系統、神經系統及消化系統,部分研究觀察到長期暴露於微塑膠中的動物實驗中,其免疫系統出現失調,提示微塑膠能影響免疫功能。

- 累積效應:微塑膠已被發現在人體血液、胎盤及肺部,微塑膠及其所附著的污染物(如持久性有機污染物、重金屬)可能誘發細胞產生大量活性氧(ROS),進而引起細胞損傷及慢性炎症,但其長期影響仍有一定影響。

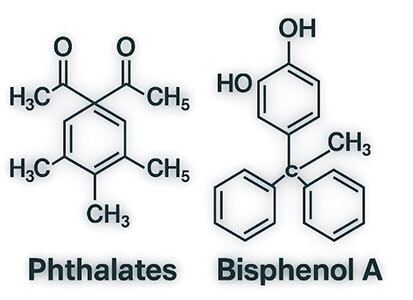

- 神經退化與其它風險:部分研究指出,微塑膠可能與帕金森氏症及阿茲海默症等疾病有關,部分塑膠添加劑(如鄰苯二甲酸酯、雙酚A,下圖所示)常與微塑膠共存,這些化學物質具有類似激素的作用,易干擾人體內分泌平衡,進而影響生殖、發育和代謝等,因此嬰幼兒的產品更有明訂禁止使用相關的材質。

塑膠微粒的主要來源

微塑膠的來源相當廣泛,微塑膠的來源包括一次性生產的微塑膠(如化妝品中的微珠)和二次微塑膠(由較大的塑膠物品通過磨損和降解產生)。

在世界衛生組織中,多國已有明訂明確的法律禁止一次性生產的微塑膠,以避免造成自然的危害,進而迫害到人體的健康。

而二次性的微塑膠通常是指塑膠碎片,其直徑小於5毫米甚至更小至肉眼不易查覺,這些微小顆粒主要來自塑膠製品在自然環境中因光照(紫外線)、風化(熱與氧)、機械或物理摩擦等各種不同的因素而分解、降解、刮除衍生出來的細小塑膠碎片殘留物。由於它們的體積相對小,這樣的微塑膠自然而然能夠快速進入大自然中的食物鏈,造成動植物與人體長久的危害。

主要可分為一級微塑膠和次級微塑膠:

初級微塑膠:

這些微塑膠在進入環境前就已經是微小顆粒,例如:

- 化妝品中或洗面乳中的柔珠(microbeads),常見於去角質產品。

- 工業用塑膠顆粒(nurdles),常用於製造各種磨砂類型的洗劑或製品填充。

- 合成纖維衣物在洗滌過程中釋放的微塑膠纖維。

次級微塑膠:

這些是較大的塑膠製品在環境中降解後形成的微塑膠,例如:

- 塑膠袋、瓶子、包裝材料等,經過陽光照射、風化和機械磨損後分解。

- 輪胎磨損產生的塑膠微粒,隨著雨水沖刷進入水體。

- 漁網、茶包、其它塑膠製品與塑膠容器等,隨著時間推移逐漸碎裂。

常忽略的來源:塑膠表面的耐刮性與微塑膠之關聯

表面耐刮性較差的塑膠材料在使用過程中更容易產生二次微塑膠,因為塑膠表面的耐刮性不好,常會被更堅硬的物質所刮除,造成微粒塑膠產品,其微塑膠的形成和釋放有著密切關聯。以下是塑膠表面耐刮性如何影響微塑膠的形成及其環境影響的詳細說明:

耐刮性與微塑膠形成

- 耐刮性較差的塑膠:表面容易劃傷和磨損,這些劃痕和磨損會導致塑膠表面材料的微小碎片脫落,形成微塑膠。例如,低密度聚乙烯 (LDPE) 和高密度聚乙烯 (HDPE) 的耐刮性較差,容易在使用過程中產生微塑膠,另一種材質聚碳酸酯 (PC),質地雖是堅硬的材質,但表面的抗刮性卻沒想像中的好,若用非海綿材質的刷洗,容易造成表面刮損,就有一定機率產生微塑膠。

- 耐刮性較好的塑膠:表面不易劃傷和磨損,能夠減少微塑膠的形成。例如,聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA) 和聚酰胺 (PA) 的耐刮性較好,在使用過程中產生的微塑膠較少。

如何減少微塑膠的產生?

提高塑膠材料的耐刮性:選擇耐刮性較好的塑膠材料或對塑膠表面進行硬化處理,可以減少微塑膠的形成。例如,對聚碳酸酯 (PC) 進行表面塗層處理,可以顯著提高其耐刮性,減少微塑膠的釋放。

- 改進產品設計:在產品設計階段考慮減少磨損和劃傷的因素,例如選擇合適的材料、設計光滑的表面和減少摩擦接觸點。

- 加強回收和處理:通過有效的回收和處理系統,減少塑膠廢棄物進入環境,從源頭上減少微塑膠的形成。

日常應如何避免微塑膠暴露?

總結來看,微塑膠已廣泛存在於我們的日常生活中,其通過各種途徑進入人體,可能產生細胞毒性、炎症和免疫異常等影響。儘管目前尚存在許多爭議及不確定性,但越來越多數據顯示,長期累積的微塑膠暴露對健康可能帶來風險。

科學研究也在持續尋求新的檢測方式,進一步解析不同尺寸的微塑膠在體內的分布情況以及對細胞及分子層面造成的影響。這些研究將為評估長期小劑量微塑膠暴露的累積風險提供更精確的數據,也有助於未來制定更嚴格的環境和食品安全規範。

而平時較常忽略的塑膠表面硬度,其耐刮性與微塑膠的形成和產生有著密切的關聯。耐刮性較差的塑膠材料在使用過程中容易產生微塑膠,容易對我們自身的健康構成較大的潛在威脅。如何留意使用材質,或者提高塑膠材料的耐刮性、改進產品設計,會是減少微塑膠釋放的有效方法。